鼠径ヘルニアの症状

立った時や、お腹に力を入れた時に、足の付け根(鼠径部)がこぶ状に柔らかく膨らみ、しこりのように感じることもあります。男性の場合、大きなものでは陰嚢まで達することがあります。

膨らみは体を横にしたり、指で押さえると引っ込んで消える場合があります。

腸が出たり入ったりしている際には、軽い痛みやつっぱり、不快感を感じます。

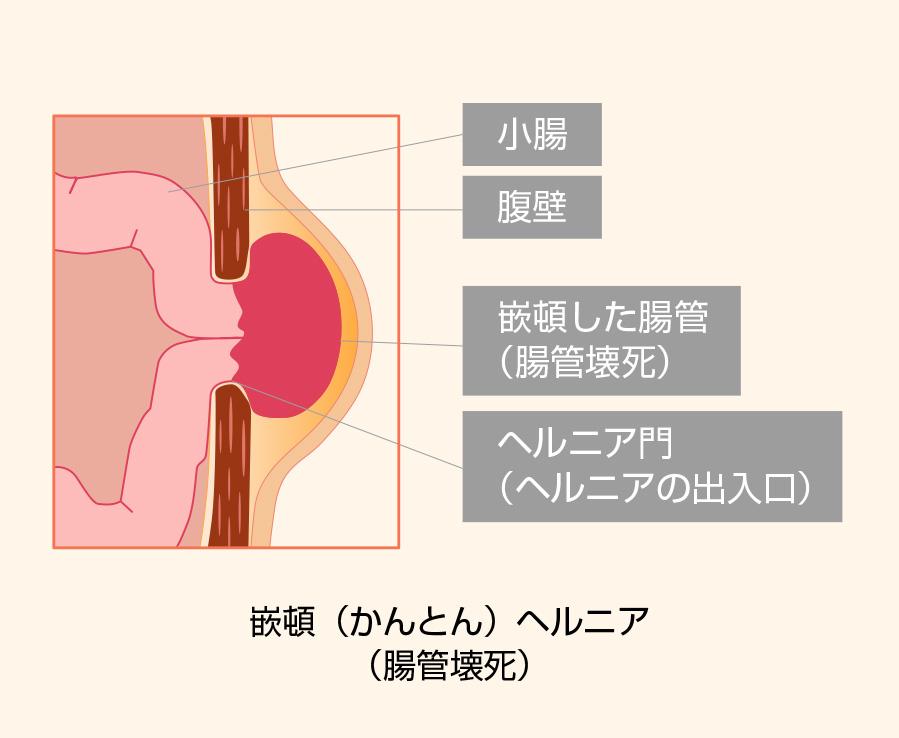

膨らみが急に硬くなったり、手で押さえても引っ込まず、強い痛みや吐き気を感じる場合は、嵌頓(かんとん)ヘルニアといい緊急手術が必要となります。

鼠径ヘルニアになりやすい方

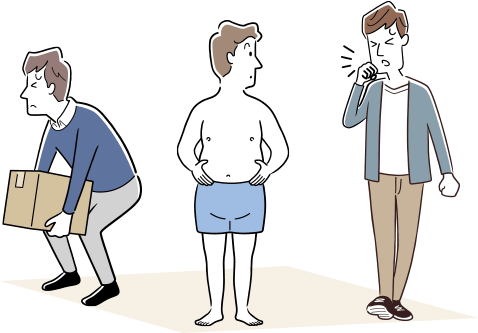

鼠径ヘルニアのはっきりとした原因は不明ですが、乳幼児の場合の多くは先天的なもので、成人の場合は加齢によりからだの組織が弱くなることが原因と考えられており、特に40代以降の男性に多くみられます。その他、鼠径ヘルニアになりやすい方は、日常的に腹圧がかかりやすい方で以下などが挙げられます。

- 日常的に重いものを持つ仕事や立ち仕事に従事される方

- 便秘症や前立腺肥大症のためトイレでいきみやすい方

- 肥満症や妊婦で腹圧が高い方

- 喘息などで咳をよくする方

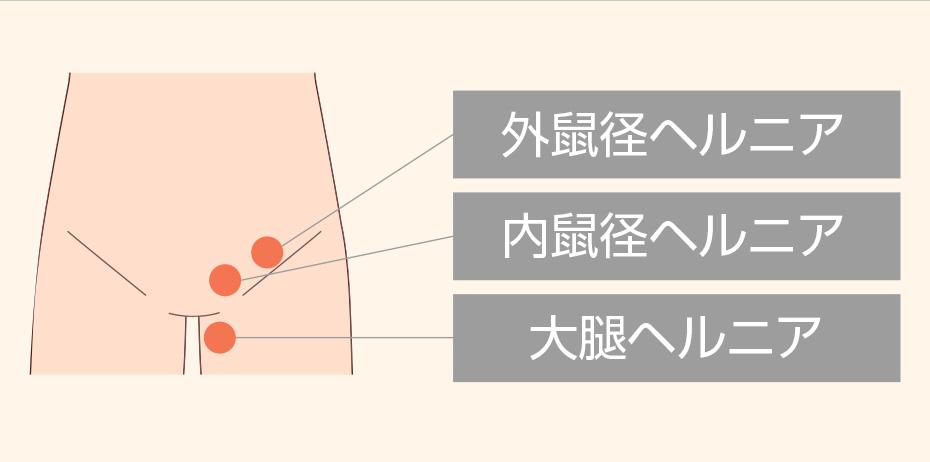

鼠径ヘルニアの分類、病態

鼠径部のヘルニアの分類

- ①外鼠径(間接)ヘルニア

- ②内鼠径(直接)ヘルニア

- ③大腿ヘルニア

- ①トンネルの入り口である「内鼠径輪」を通って出てくる最も多いタイプである外鼠径(間接)ヘルニア

- ②「内鼠径輪」を通らずに直接出てくる高齢者に多い内鼠径(直接)ヘルニア

- ③鼠径管より少し足側にある大腿管と呼ばれるトンネルを通って出てくる大腿ヘルニアがあります。

特に大腿ヘルニアは中年以降の女性に多く、通常は嵌頓(かんとん)ヘルニアとして発症し、緊急手術が必要になります。

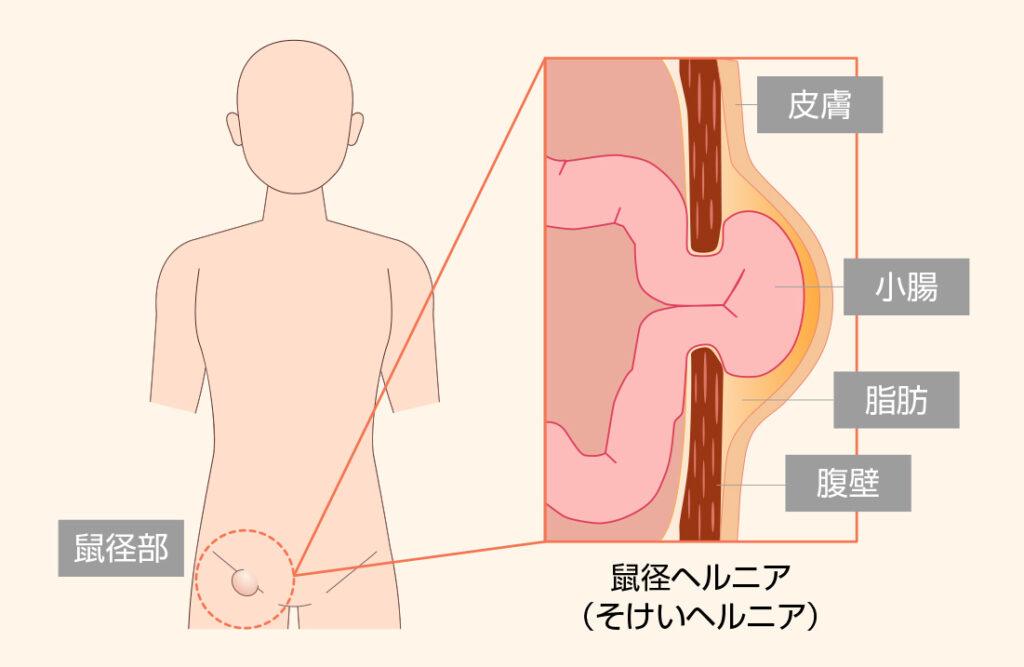

鼠径ヘルニアの病態

足の付け根(鼠径部)は、腹圧に耐えるために筋肉や筋膜が重なった複雑な構造をしていますが、ここに鼠径管と呼ばれるお腹とつながるトンネルがあります。このトンネル内を男性では、精子を運ぶ精管や精巣に行く血管が、女性では子宮を固定する靭帯が通っています。このトンネルのお腹側の入り口やその周囲の筋肉や筋膜が脆弱化し、お腹の中の腹膜や腸が出るようになったものが「鼠径ヘルニア」です。

鼠径ヘルニアの治療

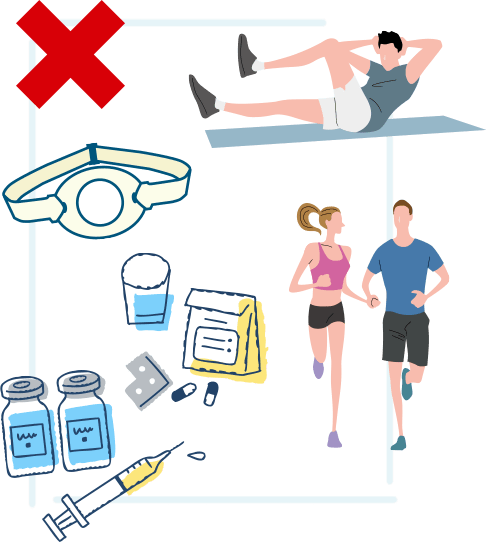

成人鼠径ヘルニアの治療法は手術のみとなります。

巷などで使用される「ヘルニアバンド(脱腸帯)」などを巻いても症状は一時的に緩和されるかもしれませんが完治はしません。その他、お薬や注射などの薬物療法、筋トレなどのトレーニングをしても治りません。

さらに、鼠径ヘルニアを放置した場合「嵌頓(かんとん)」と呼ばれる危険な状態に陥る場合があります。これは脱出した腸がトンネルの出入口できつく締め付けられて腸の血流障害が起き、長時間放置すると腸が壊死してしまいます。ここまで進行すると開腹手術にて壊死した腸管を切除しなくてはなりません。

鼠径ヘルニアの手術

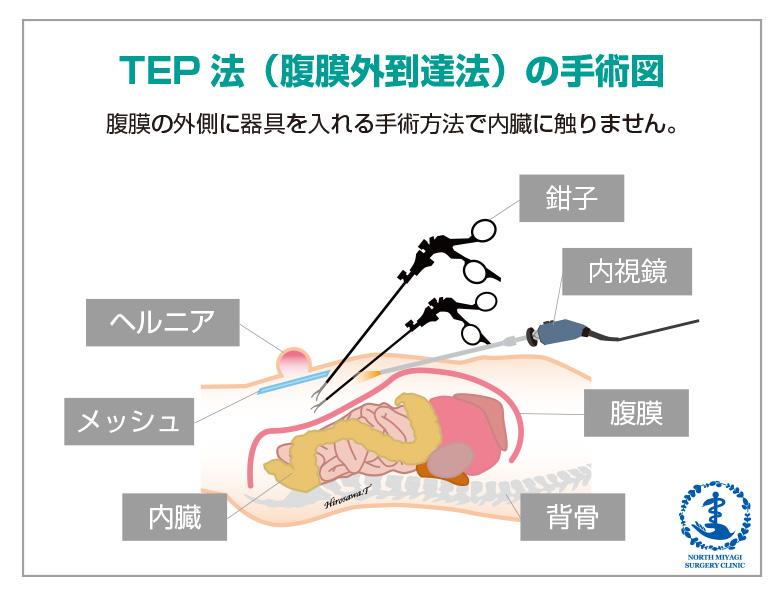

当院では、おなかの中に直接入らないため、より低侵襲で日帰り手術に向いているTEP法(腹膜外到達法)を鼠径ヘルニア手術の第一選択としています。

腹腔鏡手術

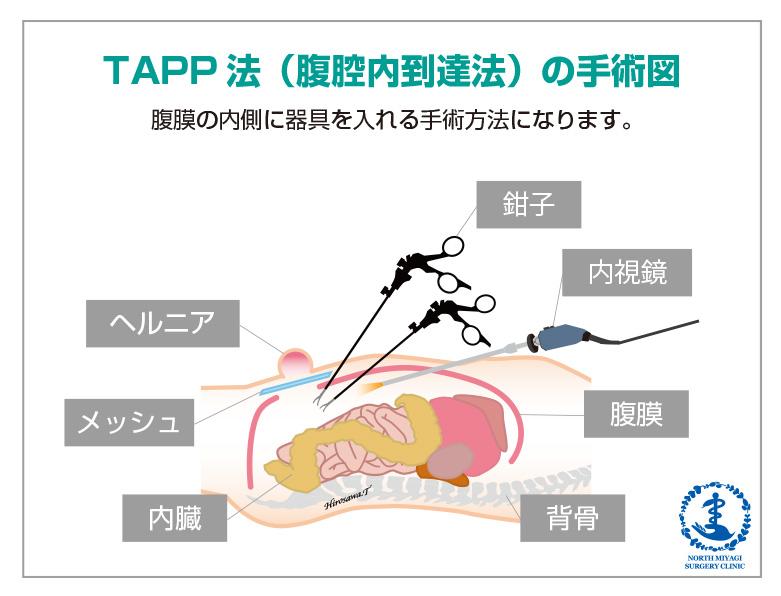

お腹の中にカメラ(腹腔鏡:ふくくうきょう)や処置具(鉗子:かんし)を挿入してモニターを見ながら手術を行います。大きく分けて腹腔外到達法であるTEP法(テップ法)と腹腔内到達法のTAPP法(タップ法)があります。

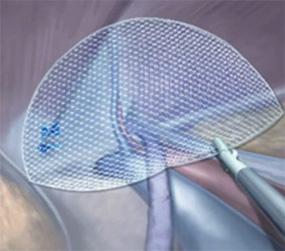

最終的にこのようにメッシュを留置します。

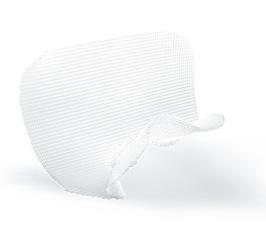

処置具(鉗子)です。

通常よりも細経の3mm鉗子も用いることで侵襲の少ない手術が可能です。

■使用するメッシュの例

腹腔鏡手術の利点

- 傷あとが小さく、痛みが少ない方が多いです。

- 入院期間が短く(日帰りもしくは1泊程度)、日常生活に早く戻ることができます。

- 両側にヘルニア(2ヵ所)があっても同じ傷で同時に治療できます。

- カメラモニターの視野が広いため、再発ヘルニアなどの難度の高い手術もしっかりと構造物を確認しながら行うことが可能です。

腹腔鏡手術のデメリット

- 開腹手術(前方法)と比較すると手術時間がやや長くかかる傾向にあります。

- 開腹手術(前方法)と比較すると費用がやや高くなります。

後でご説明する高額療養費制度により費用の負担を開腹手術(前方法)と同程度に抑えることができる場合があります。

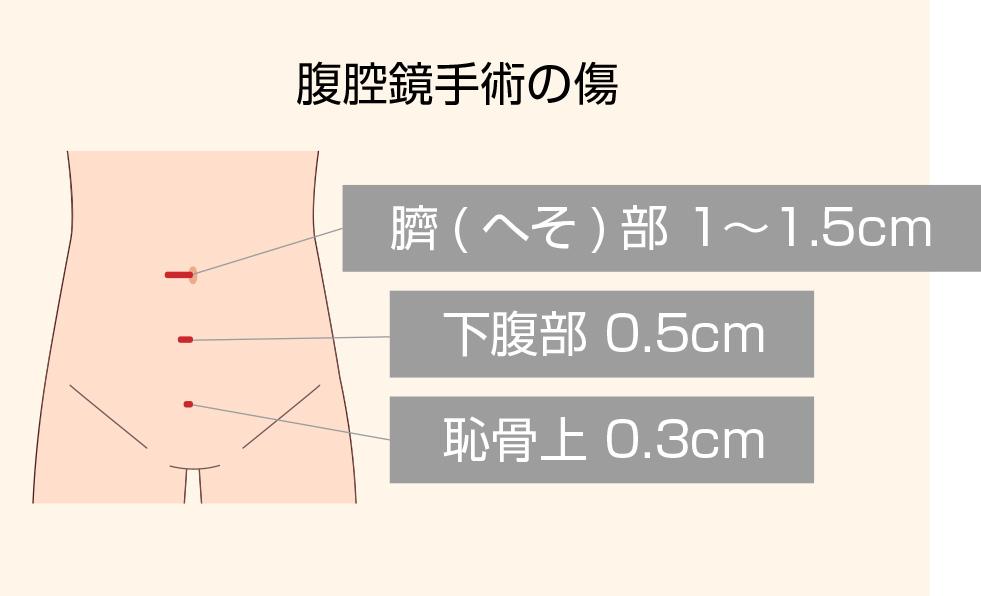

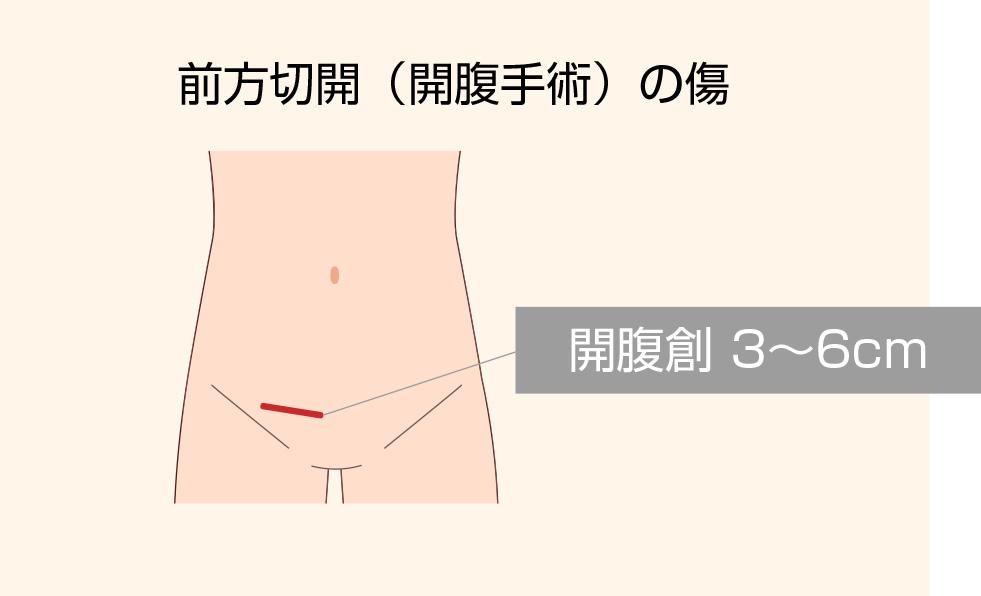

傷の大きさ(従来の開腹手術との比較)

これまでの前方切開法(開腹手術)と比較して腹腔鏡手術の切開創の数はやや多いですが、それぞれの傷の大きさが小さいため、治癒すると傷跡はほとんど目立たなくなります。また、術後の痛みが軽く日常生活への復帰が早いです。

鼠径ヘルニア手術は日帰り手術が可能です。

日帰り手術のメリット

土曜日もOK!生活への影響を最小限に

当クリニックでは、土曜日も手術を行っていますので、患者様のご都合の良い日に合わせたスケジュールが立てられます。

日常生活のリズムを変えずに手術ができます。

負担が少なくなる

日帰り手術は術後に入院を強いられることがないため、身体的・心理的負担が少ないのも特徴のひとつです。

特に高齢者の方は入院により一過性の精神障害や認知症(せん妄)が進行することが少なくないため、日帰り手術のメリットは大きいです。

治療費の節約ができる

社会復帰も早く、医療費の多くを占める入院費が削減され、高額療養費制度により自己負担額は年収にもよりますが低く抑えられます。

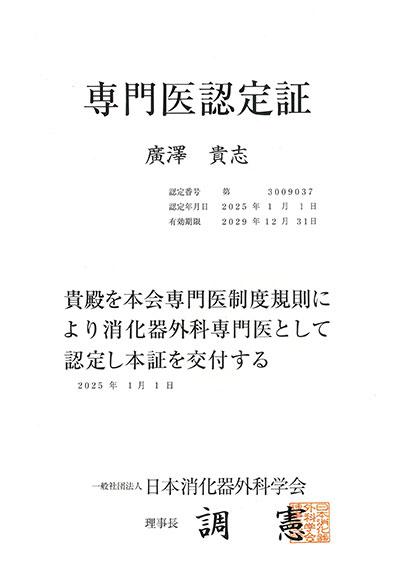

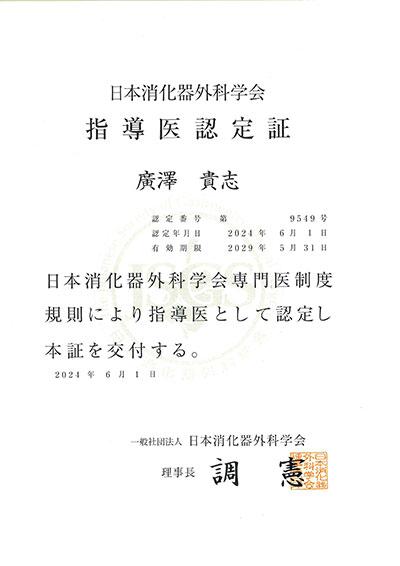

経歴・手術実績

これまでに、術者や助手として1200件以上の消化器外科の腹腔鏡手術に携わってきました。鼠径ヘルニアの手術はこれまでに腹腔鏡手術を含めて500件以上経験してきました。

そのほか、「鼠径ヘルニア」以外にも以下のような特殊なタイプのヘルニアも治療経験があります。

- 【大腿(だいたい)ヘルニア】

- 【閉鎖孔(へいさこう)ヘルニア】

- 【腹壁瘢痕(ふくへきはんこん)ヘルニア(手術瘢痕跡から発生するヘルニア)】

- 【臍(さい)ヘルニア / 白線(はくせん)ヘルニア】

- 【Spiegel(スピーゲル)ヘルニア】

- 【腰(よう)ヘルニア】

- 【内(内臓)ヘルニア】

- 【ストーマ傍(ぼう)ヘルニア】

- 【横隔膜(おうかくまく)ヘルニア】

- など

高額療養費制度

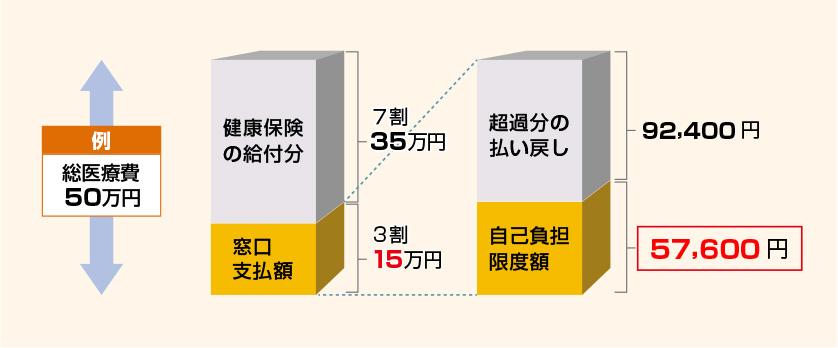

高額療養費は、1か月に支払う医療費が自己負担額を超えた場合に、超えた分が払い戻されます。もしくは事前に「限度額適用認定証」を準備し、医療費の支払い時に窓口で健康保険証と一緒に提示することで窓口での支払いが自己負担限度額までで済みます。

例えば、1か月にかかった総医療費が50万円だった場合、払い戻される高額医療費のイメージは次のようになります。

総医療費50万円の場合の高額医療費による払い戻しイメージ

(例:70歳未満 区分「エ」の場合)

この自己負担限度額とは自己負担の上限額のことで、その額は年齢と所得によって決まります。

自己負担限度額の目安(70歳未満の方)

| 区分 | 所得区分 | 自己負担限度額 |

| ア | 健保:標準報酬月額83万円以上 国保:賦課基準額901万円超 | 252,600円+(総医療費−842,000円)×1% 【多数回該当140,100円】 |

| イ | 健保:標準報酬月額53〜79万円 国保:賦課基準額600〜901万円 | 167,400円+(総医療費−558,000円)×1% 【多数回該当93,000円】 |

| ウ | 健保:標準報酬月額28〜50万円 国保:賦課基準額210〜600万円 | 80,100円+(総医療費−267,000円)×1% 【多数回該当44,400円】 |

| エ | 健保:標準報酬月額26万円以下 国保:賦課基準額210万円以下 | 57,600円 【多数回該当44,400円】 |

| オ | 低所得者(住民税の非課税者等) | 35,400円 【多数回該当24,600円】 |

※受診時にマイナンバーカードをご持参されますと、当院でオンラインでの資格確認が可能ですので、「限度額適用認定証」のご準備が不要になり、手続きがスムーズで簡略化されます。手術を検討されている方はあらかじめのご準備を是非ご検討ください。

※自己負担額は世帯で合算できます(世帯合算)

※自己負担額の基準:医療機関ごとに計算します。同じ医療機関であっても、医科と歯科、入院と外来は分けて計算します。

※多数回該当:過去12か月以内に、3回以上自己負担限度額に達した場合に、4回目から自己負担限度額が軽減される仕組みです。

限度額認定証の申請方法

ご不明な点がありましたら、当院にお気軽にご相談ください。

| 国民健康保険の方 | お住まいの市町村または国保組合にご確認ください。 |

| 社会保険の方 | 加入されている健康保険組合またはお勤め先にご確認ください。 |

※受診時にマイナンバーカードをご持参されますと、当院でオンラインでの資格確認が可能ですので、「限度額適用認定証」のご準備が不要になり、手続きがスムーズで簡略化されます。手術を検討されている方はあらかじめのご準備を是非ご検討ください。

鼠径ヘルニアの治療の流れ

■初診~治療方針の決定

初診受付

お電話でのお問い合わせやネット予約も受け付けております。

診察、検査

医師による診察と必要に応じてCT検査を行い、鼠径ヘルニアの状態を診断します。

治療方針のご相談

手術が必要かどうかについてご説明します。手術日をご相談の上、決定します。

術前検査

血液検査、胸部レントゲン検査などを行い、手術や麻酔に耐えられるかどうかを調べます。

注意点のご説明

手術前日と当日の食事制限や内服薬の継続、休薬についてのご説明をします。その後、医師から手術内容の具体的なご説明の後、手術同意書にサインをして頂きます。

■手術当日

手術前

※受付後、病衣に着替えて頂きます。

※点滴を行います。

※必要に応じて背中から痛み止めの管(硬膜外カテーテル)を入れます。抗血栓薬を服用されている方や背中の管に不安がある方は、硬膜外カテーテルの代わりに超音波ガイド下末梢神経ブロックを行います。

※眼鏡やコンタクトレンズ、指輪、時計、義歯、ヘアピン、アクセサリー、マニキュアなどは外して頂きます。

※女性の方は、お化粧をしないで来院してください。

手術後

※バイタル測定(血圧、心拍数、心電図、経皮的酸素飽和度など)を行います。

※痛みが強い場合は、痛み止めの点滴や硬膜外鎮痛薬を使用します。

※手術後2時間くらいで水分をとったり、トイレに行ったりするのが大丈夫であることを確認します。

※手術終了後3~4時間で、問題なければ帰宅できます。ただし、ご自身で車を運転して帰るのはお勧めしておらず自己責任となります。送迎の方のご準備やタクシー、交通機関などの方法をご検討ください。来院時のみご自身で運転して来られて、当院の駐車場(無料)に車を置いて帰宅し、後日車を取りに来られるという方法もあります。

■手術当日退院後

局所麻酔が効いているため、それほど痛みは感じず歩行でき、家の中の日常生活はできます。痛みがあれば、帰宅時にお渡しした痛み止めをお使いください。お傷には防水の絆創膏を貼っていますので、そのままシャワーを浴びることができます。当日の夕食はとって頂いても構いませんが、吐き気がある場合は無理せず水分摂取やゼリーなどにとどめてください。

鼠径ヘルニアの治療は当日の手術の内容がほぼすべてになりますので、術後に必要な処置はあまりなく、合併症が起こっていないかの確認のみとなります。遠方からの方で術後の受診が困難な方については、電話による経過確認や創部の写真をメールなどで送って頂くことでも十分対応可能と考えております。また、ご希望があれば近隣の医療機関への術後確認の紹介状をお書きします。

■手術後1日目

手術翌日は起き上がろうとしたり、咳をしたりすると多少の痛みを感じます。必要に応じて痛み止めの薬をお飲みください。痛み止めを飲みながらの日常生活や軽い外出も可能ですが、遠出は避けてください。また、手術後数日間は入浴を避けてシャワー浴をおすすめします。

■手術後2日目

手術翌日より痛みは和らぎます。デスクワークのお仕事であれば出勤される方もいらっしゃいます。術後の痛みの程度や遠方かにもよりますが、手術後1日目~3日目での外来受診をおすすめしております。お傷の状況や痛みの程度の確認をします。

■手術後4日目

日常生活は問題なくできますが、痛みや違和感は少し残ります。

■手術後7日目

入浴も問題なく可能です。軽い痛みや違和感は人によってはまだあることがあります。

■手術後約2週間

軽い運動もできるようになります。

■手術後約1ヵ月

術後1ヵ月たつと本格的な運動もできるようになります。重いものも持つことができます。

※手術後の経過には個人差があります。必ずしも上記のとおりに経過することを保証するものではありませんので、あらかじめご了承頂けます様、お願い致します。

鼠径ヘルニア手術後の注意点について

鼠径部の腫れ

手術後の腫れの原因の多くは、水腫(水がたまること)や血腫(血の固まりがたまること)であり、1〜3ヵ月以内に自然に吸収されて改善することがほとんどです。まれに再発の場合がありますので注意が必要です。

手術創の発赤

細菌感染や皮膚のかぶれの場合があります。まれではありますがメッシュに感染を起こすと再手術が必要となりますので注意が必要です。

つっぱり感

メッシュが組織になじんでくると自然に軽快する場合がほとんどです。

長期に渡る術後疼痛

まれに鼠径部の神経障害を起こしている場合があります。通常は時間とともに改善していきますが、強固に持続する場合は再手術が必要な場合があります。

鼠径(そけい)ヘルニアの相談を予約できます。

鼠径ヘルニア治療の現状について

鼠径ヘルニアの手術方法にはさまざまなものがありますが、特に腹腔鏡を用いた方法は、傷が小さいため手術後の回復が早く、日常生活に早く復帰することができます。このような利点から近年急速に適応が広がり、2021年の日本内視鏡外科学会のアンケート調査では、日本国内の鼠径ヘルニア手術35,007件中、21,147件(約60%, TAPP法とTEP法の合計)は腹腔鏡で行われていたことになります。

鼠径ヘルニアの腹腔鏡手術は、TAPP法17007件, TEP法4140件(2021年)と一般的な病院で行われているのはTAPP法の方が多い現状です。これは誤解を恐れずに言うと、研修医を含む外科修練医の多い病院では腹腔鏡を用いた鼠径ヘルニア手術が、より難易度の高い大腸がんや胃がんの腹腔鏡手術のための技術的な修練の場とされていた(もしくは現在も)ことと、TEP法はTAPP法よりも明らかに技術的な難易度が高いため一部のエキスパートを除いて容易に普及しづらかったことが考えられます。上記のTEP法とTAPP法の比較図をよく見て頂けるとお解りになるかもしれませんが、もともと腹壁レベルでの修復が可能な鼠径ヘルニアの手術に対して、TAPP法では入らなくても良い腹腔内(お腹の中)に入り、破らなくてもよい腹膜(お腹を包む膜)を切開して鼠径ヘルニアを修復し、破らなくても良かった腹膜を最後に針糸で修復しなくてはなりません。その際に、腹腔内の腸管・膀胱の誤損傷や不十分な腹膜縫合による腸管嵌頓・腸閉塞の危険性がTAPP法ではTEP法に比較して数倍高いことが報告されています。当院では患者様の侵襲を最小限にし、日帰り手術を主体とした短期滞在手術にて早期の社会復帰を理想としていますので、現状ではTEP法が最も優れた方法であると考えています(実際の手術時間は個々の難易度にもよりますが概ね1時間30分程度です)。

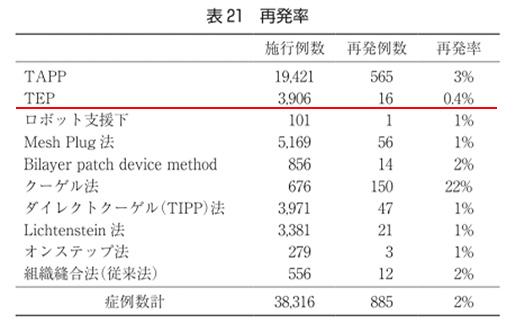

再発率については、同様に日本内視鏡外科学会のアンケート調査(2020年、2021年)の報告があります。TAPP法については19,421例中565例(3%)、TEP法については3,906例中16例(0.4%)の再発の報告があります。表のロボット支援下手術(健康保険適応外)を除くMesh Plug法より下に記載の手術はすべて前方切開法(開腹)ですが、概ね1〜2%台の再発の可能性は避けられないのが現状です。言い換えると現在の医療水準では、鼠径ヘルニアの手術を受けられた方のうち、50〜100人に1人は手術を受けても再発してしまう方がいらっしゃることになります。もちろん、施設間や執刀医(研修医〜指導医まで)の技術レベルのばらつき、アンケート調査の限界(漏れなく報告されているとは限らない)により正確な数字は推定困難ですが、どの手術法が最も優れているかの結論は日本に留まらず世界においても結論が出ていないのが現状です。

一昔前に日本でも数多く行われていた(もしくは現在も)「Mesh Plug®(メッシュプラグ)法」ですが、近年の鼠径ヘルニアの国際ガイドライン(The HerniaSurge Group: International guidelines for groin hernia management 2018)では、選択しないことを中等度の強さ(Moderate)で推奨されています。理由は留置される異物(メッシュ)量が過剰であること、前方(表面)と後方(腹膜前)に挿入されて瘢痕化するため再発後の修復がより困難になること、余分なコスト(費用)がかかるためです。

メッシュプラグ法は「手術時間が短いことを除き特に利点はない。」とされています。

Which is the preferred mesh for open inguinal hernia repair?

(開腹(前方切開)鼠径ヘルニアの修復には、どのようなメッシュが適していますか? )

「Recommendataion: three dimensional implants(plug-and-patch and bilayer) are not recommended because of the excessive use of foreign material, the need to enter both the anterior and posterior planes and the additional cost.」

(3次元構造のメッシュ(メッシュプラグやバイレイヤー)は推奨されない。理由は留置される異物(メッシュ)量が過剰であること、 前方(表面)と後方(腹膜前)に挿入されて瘢痕化するため再発後の修復がより困難になること、余分なコスト(費用)がかかるためである。 メッシュプラグ法は「手術時間が短いことを除き特に利点はない。」とされています。)

※plug-and-patch(プラグアンドパッチ):Mesh Plug®(メッシュプラグ)のこと。

※Bilayer(バイレイヤー):2層構造のメッシュで日本では、「PHS®」「UHS®」などがこれに相当。

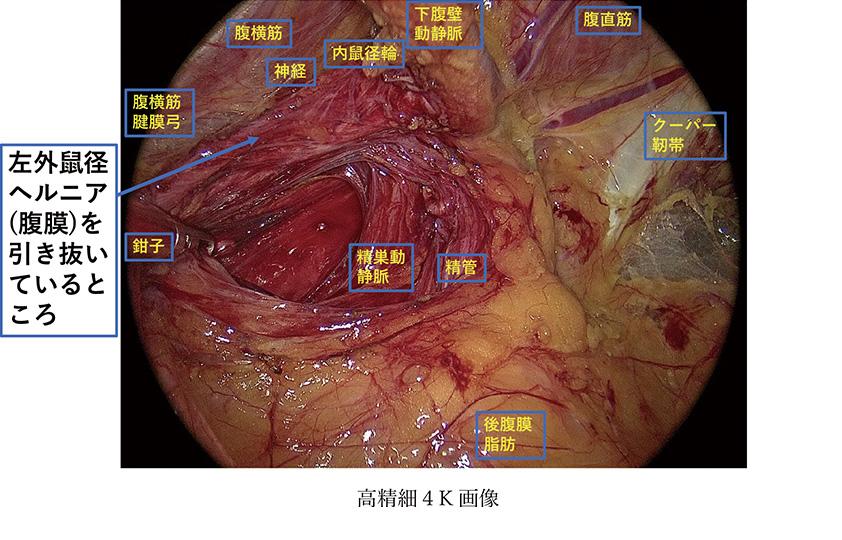

高精細4Kカメラによる腹腔鏡手術

当クリニックでは、「STORZ社」の高精細の4K内視鏡画像を用いた腹腔鏡手術を行っております。「4K」とは、横×縦=4000×2000pixel前後の解像度に対応した映像の総称です。フルハイビジョン(1920×1080pixel)の約4倍の画素数を有する4Kでは、高精細化により従来のフルハイビジョン映像では認識しにくかった細かい構造物の視認性が向上し、正確で安全な手術が可能です。また、広色域化により幅広い色再現性が実現し、近接観察による拡大視効果も同時に得られるため、正確で安全な手術につながります。

腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(TEP法)での画像比較

高精細の画像により、細かい構造物の認識が可能で精度の高い手術につながります。

旧世代のHD画像と比較すると、画質の違いは明らかです。微細な構造物も容易に認識可能で、血管損傷による出血量の減少や、神経損傷による術後慢性疼痛の減少が期待されます。

日帰り手術Q&A

鼠径(そけい)ヘルニアの相談を予約できます。